自2003年英国首次提出低碳经济,“低碳经济”就成为衡量经济发展经济质量的一个新范式,世界各国及不同地区在不断的探索中逐渐形成了适合本地区低碳发展路径,而中国作为制造业大国,应以打造“中国制造”为中国低碳发展的基础路径。

研究表明,经济发展进程中碳排放经历4个阶段:(1)碳排放强度不断上升阶段(工业化初级阶段,资源开发及投资主导);(2)碳排放强度高峰到人均碳排放量高峰阶段(工业化中级阶段,产品质量驱动主导);(3)人均碳排放量高峰到碳排放总量高峰阶段(工业化的高级阶段,服务业发展和生活水平提高);(4)碳排放总量稳定下降阶段(“后工业化”阶段,现代服务业主导)。任何一个国家发展低碳经济,必须结合自身特色,寻找适合于自身的发展模式,走不同的发展道路,采取针对性的政策措施。从发展阶段上来看,中国处于第二阶段,即碳排放强度高峰到人均碳排放量高峰阶段(工业化的中级阶段,产品质量驱动主导),因此,要探索一条以高端制造业为基础的特低碳经济的综合发展模式。

1.低碳发展不等于“去工业化”

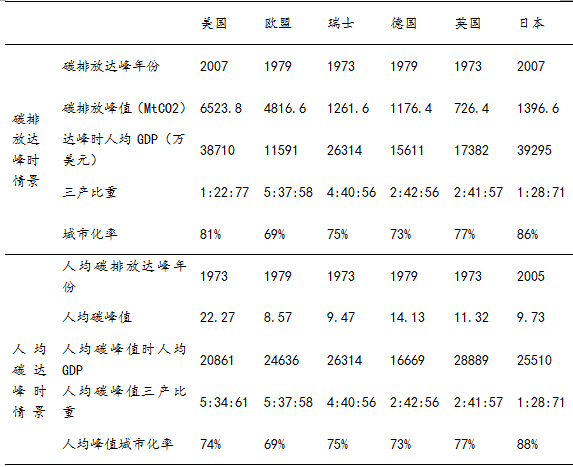

国内外众多研究表明,产业结构是影响一个地区碳排放的重要因素。而在发展低碳经济进程中,有一种观点认为我国经过多年的工业化,开始进入到后工业化时代即服务经济时代,应该大力发展现代服务产业,许多传统制造业应该转移淘汰出去,但这是欧美等发达国家已经走过的路,被证明是错误的,我国应该避免重蹈覆辙。世界一些发达国家的发展规律表明,碳排放总量达峰并下降(即发展的第3、4阶段)的过程可以保持较高的工业比重,如瑞士、德国、英国、日本等先进的制造业强国,在碳排放总量达峰时工业比重分别为40%,42%,41%与28%;美国在1973年人均碳排放达峰时,工业比重也为34%,详见下表。

2.“德国制造”与“瑞士制造”的启示

德国2013年的人均GDP为4.4万美元,人类发展指数排名第6位,环境竞争力排名第2位,2012年碳排放强度0.396t/万元(中国2012为2.87t/万元),工业占比28.1%,主导产业是机械(机器)制造、汽车制造、电器(电子)工业以及化学工业,在这些行业领域一共有1130家隐形冠军。危机后的2010年,德国经济增长率为4%,出口增长率为18%,为欧盟经济体经济恢复最快国家,被称为欧洲经济的“火车头”;瑞士2013年的人均GDP为8.16万美元,人类发展指数排名全球第3位,环境竞争力排名第1位,2012年碳排放强度0.143t/万元,工业占比27.5%,主导产业是机械、钟表、化学、冶金、纺织和食品工业。尤其钟表与机床更成为制造业的代表,瑞士机床的发展的核心理念就是:高精度以及完全满足客户需求,而这正是高质量的根本要义所在。瑞士的机床产业的现金流动率是全世界最高的,瑞士机床的单位价值是日本的2.8倍,美国的3.2倍,中国大陆的10倍。通过对两国经济发展规律的考察可知,高质量的工业产品是支撑本国低碳发展与经济增长质量不断优化的基础。

3.“再工业化”成为发达国家经济危机后发展的战略选择

过度依赖以金融业、房地产业为代表的虚拟经济,使欧美等发达国家在经济危机中受到了沉重打击,市场大幅萎缩。德国、瑞士经济的强势复苏,引起世界各国的普遍关注,究其原因是德国、瑞士的工业占比始终保持在30%左右的厚度与工业产品的质量竞争力。致使许多深受经济危机影响的国家纷纷提出“再工业化”战略,试图重拾实体经济,重振制造业。例如,美国先后发布了《制造业促进法案》、《先进制造业国家战略计划》、《高端制造合作伙伴"计划》,自2009年连续每年投入7000多亿美元引导美国海外企业回归本土与中小制造业企业发展等;从欧盟及成员国的官方文件来看,欧洲的"再工业化"不是简单地依靠政府力量增加制造业比重,而是着重于加强制造业的竞争力。一是继续巩固与强化传统产业的某些环节和优势产业在技术、产品质量、品牌、环保等多方面的既有优势;二是努力在新兴技术产业的角逐中抢占制高点。英国加大了创新投入,支持九个创新制造中心建设。甚至巴西、印度等新兴经济体也发布了各自的工业振兴计划。

4.“中国制造”是中国低碳发展的最优选择

1980年-2010年,中国制造业增加值从1330亿美元增加到19230亿美元,占世界制造业增加值的比重从4.78%增加到 18.85%。中国制造业经历了一个在规模上赶超主要发达经济体的过程,1980年中国制造业增加值远远低于美国和德国,与法国、英国相当。但1990年以来,中国制造业增长较快,制造业增加值先后超过德国、美国等世界制造业强国2011年成为世界制造业第一大国。这形成了中国经济的强大基础,但是中国仅是一个制造业大国,不是制造业强国。如果选择西方的去工业化的低碳发展路径,不仅造成我国制造业不仅失去现有的竞争力,而且使得我国经济风险抵御能力急速下降。打造“中国制造”,使得“中国制造”成为继“德国制造”、“瑞士制造”与“日本制造”另一张高质量的标签,将使得我国在现有投入的水平下,提升产出水平,进而推进中国的低碳发展。