最近一直在思考这样一个问题?欧洲很多经典建筑超过了百年,而附属的电梯也超过了百年,堪称电梯中的古董!但是反观中国的建筑超过百年的鲜有存在,随着中国经济的快速发展,近几十年随着高层建筑的不断涌现,不但经典难现,而且经常出现“楼脆脆”、“楼塌塌”事件,作为建筑附属物的电梯似乎更是到了使用15-20年就要自然要进入了报废流程,其中的原因是什么呢?我想应该主要是由彼此的“制度”差异造成的,可以说是“隐性制度”差异引起的。虽然,我国《特种设备安全监察条例》与《特种设备安全法》都没有明确规定电梯15年以上基本划入老旧电梯,要报废。但是,在实际的工作中,检测机构一般都将这类电梯检测判定为不合格。下图为法国一普通旅馆的电梯图片,提示乘客要自己关上所有的门才能开动电梯,典型的古董电梯,制造年代为1902年。

(注:此图原址为http://xu.tieren.blog.163.com/blog/static/13512731720089297270984,电梯的制造时间明确写着1902年)

经过与特种设备一线工作培训人员和以前的学生讨论,得知了其中理由,是因为检测机构为了规避自身的责任,控制电梯的整体风险水平,形成了一个隐性的行业规范。即,电梯运行到了15年以上就基本判定为检测不合格,从而限制该电梯使用。比较极端的情况,就是电梯即使买来不用,放在那里也有可能被判为检验不合格。但是,就是这样一个“隐性制度”为我国电梯安全水平不高埋下了伏笔。直观来看,这结果似乎令人费解,我国规制水平比欧洲高,结果应该是中国电梯的安全水平应高于欧洲的水平。然而,事实却是相反的。我国电梯事故率是欧洲事故率的3-5倍。

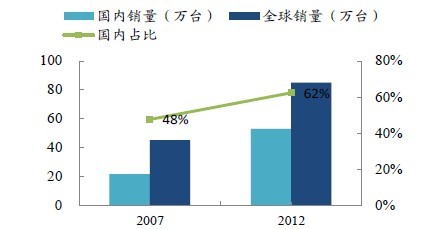

其实,利用博弈论基本理论来解释这个现象非常简单。由于电梯生产商作为一个市场主体,是一个典型的理性经济人。作为一个市场主体,长期在电梯市场运行,必然深知该行业的基本制度与规制原则。必然知道电梯检验机构将运行15年以上的电梯基本判为不合格这一隐性制度,而对于这一隐性制度也是他们欢迎的,这可从我国电梯销售量占世界65%,且年平均增速为12%这一数据可以看出,详见下图。

那么作为电梯生产商,为了自身利润的追求必然只会提供仅有15年左右质量保障的电梯,以追求最大的利润率。另外,通过访谈得知,电梯的安全问题主要是由于易损件引起的,而电梯的主体通常没有安全问题的,如果能及时更换易损件就能保证电梯的安全运转。但是,电梯生产商由于知道中国这一隐性制度,自然没有动力来保证该电梯零配件的常年供给,以减少库存成本。通过调研与访谈,也发现中国很多电梯被强制报废的原因也多是因为没有配件的更换,而不得不为之的行为选择。而欧洲由于没有这一隐性制度的存在,电梯生产商的最优选择必然是提供能保障更长年限的电梯产品以减少成本,从而获得更多的利润,始终供给电梯的易损件,从而以最小成本保证电梯的安全运行。

另外,作为房地产开发商,也会指导电梯隐性制度的存在,在选择电梯时通常也会选择相对便宜的电梯,不会选择质量保障更长的电梯。这是一个典型的由于制度引发的,“劣币驱逐良币”的问题。因此,面对我国电梯数量不断攀升的现状,为了改变这一被动的现状以及未来不断攀升的老旧电梯的更换、大修基金资金筹集难问题。首先,应引入同行评价制度对电梯安全进行评鉴,从而全方位保证电梯安全,以从根本上取消隐性制度的存在。其次,学习欧洲电梯的保险制度,让保险公司发挥监督作用,从而减少政府监管能力不足的问题。再次,应要求房产开发商再电梯采购中像政府备案,政府及时将电梯的质量信息公布以引导消费对电梯的质量追求,从而促进开发商选择质量高的电梯。