到2050年,为实现全球控制温升不超过2oC的目标,世界各国都面临排放空间不足的挑战。1990年全球与能源相关的CO_2排放量为210亿吨,为控制温升不超过2oC的目标,2050年届时全球允许排放量只有100亿吨,但届时世界人口将达90-100亿人,人均年排放量只有1吨多,照此测算我国届时需比目前减排2/3以上。我国2010年CO_2总排放量已超过70亿吨,人均超过5吨,到2020年或将达到100亿吨左右,其后仍将有缓慢上升。即使2030年后排放达到峰值,到2050年实际排放需求仍将远高于全球减排目标下的人均排放水平。因此碳排放空间的短缺会成为我国未来经济社会持续发展最主要的制约因素之一。在未来全球碳排放空间严重制约的情况下,碳排放空间将成为比劳动力、资本、土地等自然资源更为紧缺的上产要素。协调发展和减排矛盾的出路在与大幅度提高碳生产率,也就是大幅度降低GDP的碳强度。低碳发展成为解决这一矛盾的必然发展。低碳经济的发展模式被认为是人类社会由工业文明向生态文明过度的根本性战略选择,是协调物质文明和生态文明的关键结合点,低碳将成为生态文明的重要标志。

而低碳经济的内涵是以低自然资源消耗、低排放、低污染,实现高的碳生产率,从而达到高的经济社会发展水平以及高的生活水平和生活质量的一种经济发展模式。其核心内容是:发展低碳能源技术、提高能源效率,改善能源结构、转变经济增长方式,建立低碳经济发展模式和低碳社会消费模式,长远实现温室气体近零排放,实现经济社会与资源环境的协调和可持续发展。“质量”作为一种无限的资源,成为驱动经济增长的重要驱动力。这一点可从德国的发展路径得以诠释。

德国与中国一样,”制造业大国”是其标签之一。世人对”德国制造“的评价几乎一致性的就是高质量的代名词。但实际上,在125年前,”德国制造“的标牌却是英国人故意贬低德国商品的主意,没想到造就了百年后掷地有声的质量品牌。德国是欧洲国家中现代化较晚的一个,而且深处欧洲中部的德国,没有多少地缘优势,却能在100余年的时间里数独崛起为世界强国,很关键的原因之一就是一直坚持以高质量的制造业为本的道路。除了对制造业的坚持外,”德国制造“长盛不衰还在于”质量“和”创新“。当美英等西方国家纷纷把制造业向中国等发展中国家外包,自己转向来钱更容易的金融业时,德国仍将主要精力放在制造业产品质量与技术水平的提高上。正是这种制造业立国的发展战略,不仅让德国保持了较高的就业率,促进了德国科技创新能力的不断提高,也使得德国具备了抵御金融危机冲击的坚实产业基础。

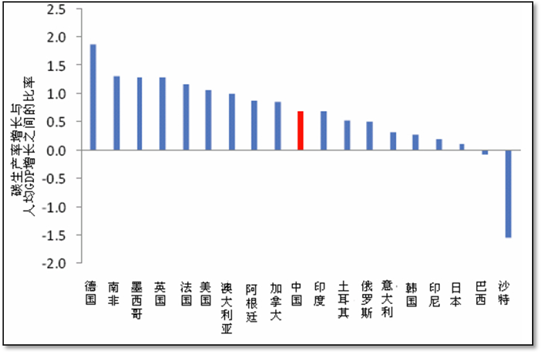

2012年,澳大利亚气候研究所(The Climate Institute)与第三代环保主义(Third Generation Environmentalism Ltd, E3G)发布《G20低碳竞争力》(G20 low Carbon Competitiveness)报告,对20国集团的19个成员国家(将欧盟除外)的低碳竞争力进行了分析排名。具体如图1所示。

图1. G20国家的低碳竞争力改善指数

由图1所示,德国为目前低碳竞争力最强的国家,就是由于其长期坚持质量创新,我们同时还发现许多中等收入国家在提高碳生产率方面却超过一些发达国家,特别是位于第二位和第三位的南非和墨西哥,都是追求质量的不断提升。在过去几年中,这三个国家在证明了它们保持经济增长能力的同时,还使每吨CO_2排放所创造出的GDP最大幅度提高。日本目前由于碳生产率处于较高的水平,其改善指数在短期内却无法获得提高。