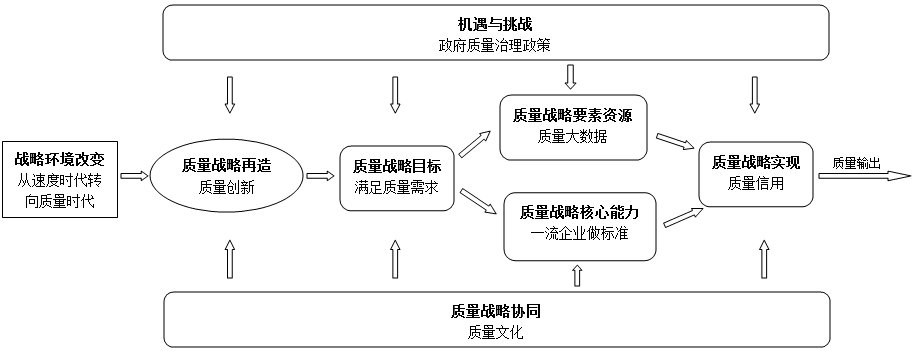

一个完善的企业质量发展战略体系涉及的重要因素应该包括多个方面,但我认为其中最重要的要素有8个,它们通过彼此作用和联系,构成一个完整的质量发展战略框架体系,具体如下图所示。

首先,企业应明白我国当前企业战略环境发生了革命性的改变,在新常态经济发展的大背景下,我国经济正从“速度时代”转向“质量时代”,需要进行以质量创新为主导的质量战略再造。企业的质量战略体系其最核心是要以质量需求为导向,以要素为支撑,实现质量创新。其次,互联网时代,数据成为推动经济发展的资源要素,大数据是企业质量发展的重要支撑,也是质量要素中最为关键的要素,是企业的质量战略性要素资源的投资。企业应通过制定标准建立质量战略的核心能力,通过第三方的检测检测认证机构来传播和塑造他的质量信用,得到用户和市场的接纳和认可。再次,企业除了打造自身应具备的硬件设施和条件之外,还应分析政府质量政策环境,认清形势,并通过质量文化的价值愿景来形成质量战略协同。

图1 企业质量发展战略框架体系图

一、企业战略环境的革命性改变——中国经济从速度时代转向质量时代

对于企业的质量战略体系而言,最重要的当属战略环境。改革开放之后的35年间,我国经济增长在经历“速度时代”的辉煌之后,正面临着一系列新的挑战,开始由“速度时代”转向“质量时代”。近几年来,我国GDP增长率连续下滑,投资效率不高、人口红利减退、对外贸易增长疲软、经济结构失衡、财政和货币政策日益递减,企业想单纯依靠成本竞争优势来实现发展已经不可能了。在这种经济新常态的大背景下,企业的战略环境也同样发生了革命性转变。以往那些强调以速度型经济发展战略中成长的企业家,已经习惯于那种片面追求速度的发展模式,忽略了质量发展战略,但如果企业还想继续沿用以前的发展模式,不建立一个完善的企业质量发展战略,必然要付出惨重代价。

从某种程度上说,战略决定了一个企业发展成败的全部。战略对,一切对;战略错,一切错。一个企业或组织,哪怕内部有再强的执行力,如果战略上是错误的,也必然会失败,摩托罗拉公司就是最好的事例。在当前经济发展新常态下,企业要想继续发展和壮大,实现成功转型升级,就必须转变发展理念,将质量创新作为企业的发展战略。

二、新常态下企业质量战略再造——质量创新

我们说,当一个企业明确了自身的战略环境应该进行革命性的改变,但面对经济新常态,他又该如何完成企业质量战略的再造呢?通过什么手段和方式来帮助他实现新的发展呢?那就是:质量创新。

上世纪70年代,企业战略被首次提出,钱德勒在1977年出版的《看得见的手——美国企业的管理革命》中,提出企业经营战略应当适应环境,满足市场需求,而组织结构又必须适应企业战略,随着战略的变化而变化。80年底,波特提出了企业战略是企业的差异化和低成本,90年代,很多学者认为企业战略就是企业的核心竞争能力,到90年代末至21世纪初,学者又提出企业战略就是生态战略,即协同战略。但是,不管是哪一种企业战略,其根本立足点都是为了实现质量创新。确切来说,我认为企业战略就是两个战略,一个以企业自我为中心,明确企业到底要什么;另一个是以客户为导向,清楚客户的真实需求,而企业的质量战略是一个以需求为导向,以要素为支撑的发展战略。

三、企业战略目标的引领——质量需求

当企业通过质量创新,初步完成了新常态下企业质量战略再造,实现了发展模式由“速度”到“质量”的转变,接下来他们要做的就是锁定能够引领企业质量战略目标的关键因素,通过它来助推企业切实打造质量战略体系。而这个关键因素就是:质量需求。

那么,企业要满足质量需求,其核心就是要满足参与式的用户体验感,要追求极致的简单,要使其提供的产品或服务具有混搭功能。很多产品之所以给人的感觉不好,就是因为它给客户的体验感不够好。而苹果的产品正是因为做到了极致的简单,并给用户带来足够好的体验感,才赢得消费者的一致认可。360的周鸿祎提出,用户体验的创新是决定互联网应用能否受欢迎的关键因素,这也就是他所说的“微创新”。我们说,极致的简单不一定需要很大的技术创新,但却很难做到,一个产品要做到极致,其背后的每一个细节都能经受住检验。一个产品的“混搭”,其实就是强调它的软硬件结合、产品与服务的结合。海尔的异军突起,就是因为他们做到了软件与硬件的结合,实现了服务的创新,将产品与服务紧密结合在一起,体现了不同功能的极致结合。

四、企业的质量战略性要素资源的投资——大数据驱动的质量需求实现

满足市场需求,是企业之所以能在市场上立足的基本要求,一个无法满足市场和消费者基本需求的企业,必然会遭到市场的无情淘汰。质量需求,引领了企业战略的目标,是企业实现持续发展的奠基石。但是,一个企业要更好的实现质量需求,势必要有其他相关资源的配置,其中最重要的配置要素就是大数据。

早些年,企业家惯用的投资要素多集中在设备、厂房、土地和人才,而在互联网时代,企业的质量战略性要素资源的投资就是大数据,要以大数据来驱动质量需求的实现。我们很多人都听说过“大数据”,但真正了解的人却并不多。数据是21世纪信息化时代的“石油”,美国“大数据”战略明确指出,21世纪美国最重要的发展资源就是大数据。在数据应用迅猛发展的拉动下,大数据已经成为企业发展的巨大引擎。了解什么是大数据,认清质量大数据的来源、表现形式和价值,学会管理质量大数据的基本方法,就是企业家当前最需要做的投资。这种能驱动质量需求实现的大数据资源才是最重要的战略性资源。

五、企业质量战略的核心能力建立——一流企业做标准

一个企业的质量战略体系的创建,要求企业认清战略环境,明确企业战略的引领目标,通过提高质量供给能力,以大数据资源要素来驱动质量需求实现。但衡量一个企业质量战略核心能力建立的关键因素是标准,因为标准才是企业质量最好的显示和表达。

我们常说,一流企业做标准,现实中所有的交易都要用到标准,企业在经营过程中产生的每一份合同也都附加了标准,一个企业要在竞争中体现优势,说到底也就是得益于他的标准比其他企业做得更好。而我国目前质量的衡量是基于国家标准,几乎所有企业交易的依据也是基于此,在这个国家统一的标准规定下,企业生产的产品质量自然缺乏竞争力和创新力,无法与其他执行了更高标准的国家产品进行竞争。一个企业要创造比国家标准更高的标准,首先必须遵守标准,懂得标准,明确标准到底在哪。其次要有效利用好标准,创新标准或者与别人联合做标准(即联盟标准),通过技术创新和知识产权形成自己的事实标准。高通公司所创立的标准就是一种事实标准,它是通过高通公司的技术创新和工艺性能等来实现。然而,企业的标准一旦被创造出来,还必须转化为市场价值,通过检验检测认证等方式使之显现出来,最后真正转化为竞争优势。

六、企业质量战略的实现方法——检验检测认证下的质量信用

要建立一个完整的企业质量战略体系,不仅要求企业加强自身能力建设,提供高质量的产品,同样需要有一种输出渠道和方式,让企业能将自身的质量信用迅速地传播给消费者,使企业获得市场和用户的认可。

我们说,质量信用的传播,是一个企业战略的基础。一般情况下,交易中消费者都会选择那些质量信用好的企业所生产的产品或提供的服务,而那些质量信用不好的企业最终将会被市场所淘汰,阿格罗夫早已证明,质量信息不对称最终会导致产品市场的消失。企业要在竞争激烈的市场上生存和发展,底线就在于其质量信用的传递。市场经济企业的质量信用传递方法有很多,主要就是检验、检测和认证。通过市场上的各种检验、检测认证机构,从独立第三方的角度来传播企业的质量信用。

七、企业质量战略的协同——质量文化的价值愿景

一个完善战略体系的创建,需要内部各方资源和要素的共同协同,无论是战略环境、质量创新、质量需求,还是大数据资源、标准和质量信用,他们都是相对可以独立完成的碎片化功能,而要将这些因素有效的整合在一起,则只能是文化,通过文化的协同来充当粘合剂的作用,使各种要素整合为完整的战略体系,发挥远远高于部分的整体功能。

一个企业质量战略的协同就是质量的文化和价值愿景,塑造一个企业的文化,有多种途径和手段,但我认为最重要的是要具备工匠精神、细节精神,做到真正的开放与共享。有些人批评工匠精神是以自我为中心,缺乏与时俱进的优势,但我认为,中国目前就是因为普遍缺乏这种“匠人精神”,缺乏将产品做到极致的精神,才导致了大多数企业生产的产品质量不高,无法给用户带来很好的体验感。我们很难做到将每件产品的每个硬件都做到100%的极致,但是,我们却可以通过企业文化塑造的价值愿景弥补在硬件设施上的不足,融合其他相关联要素,实现企业质量战略的协同发展。

互联网时代的到来使得传统以企业为中心,转变成以市场为中心,以产品为中心转变为以顾客为中心,以固有性能为中心转变为产品满足为中心,互联网这种“去中心化”的发展模式,强调企业要实时地、固化地分享用户的成功和失败,与用户形成一个惯性的、融合文化因素在内的互动分享机制。

细节是质量评价的重要因素,一个能关注细节,并将细节作为基本战略长抓不懈的企业,其生产的产品或提供的服务质量必然也不会太差。例如海尔通过长期坚持“日清日结、日清日高”的管理模式,实现了持续改进、持续创造的细节精神,才使他的产品质量得到广大用户的一致认可。

八、企业质量战略环境的机遇与挑战——政府质量治理政策的分析

质量文化是企业质量战略的粘合剂,它协同了其他相关联的因素,促使整体作用的发挥,而与文化具有同样类似作用的战略因素还有一个,那就是政府的质量治理政策。对于企业质量战略而言,质量治理政策既是机遇也是挑战,对其运用和处理得妥当与否,甚至可以直接影响一个企业的生死。

我们说,一个企业即使辛辛苦苦花费了很多时间和精力,如果不了解国家的质量政策,不根据政策环境而制定发展战略,则其所生产的产品也有可能不能顺利进入国内和国际市场。三鹿奶粉,这个积累了50年生产经验,市场销售价值高达150亿元,昔日中国乳制品的绝对老大,就是因为我国质量的安全治理,忽略了质量政策环境,几乎在一夜之间轰然倒下。2011年欧盟植物用药指令过渡期结束,导致国内250多家出口欧盟的中医药企业一夜之间被淘汰。为此,我们说,质量政策环境实际上一个企业生与死的抉择。

质量政策的基本规律是一种共治模式,是政府的激励性和约束性长期共存。企业要想有效应对质量政策环境,可以通过获得国际最苛刻的政府和检测认证机构的进入证明,比如FDA的证明;充分利用发达国家已经具有强大国际公信力的认证机构的认证;积极参加国际标准化组织,参加我国联盟标准的制定;充分利用政府的标准系统,包括WTO/TPT机制的利用;充分利用政府质量奖等这些来自独立第三方的质量评价,例如由我们院独立评选的“中国好质量奖”;输出企业的质量方法与体系;利用政府的政策和资金支撑,加大职业技能人才培养;引入强制性保险和非强制性保险等保险机制和善于利用法律的诉讼系统等。通过采用这些方法,充分利用政府的质量政策,抓住机遇,为企业创造一个良好的发展环境。